你的購物車目前是空的!

快活哲學與內在研究所的性格過招

文: 陳思宏 (轉載請註明出處)

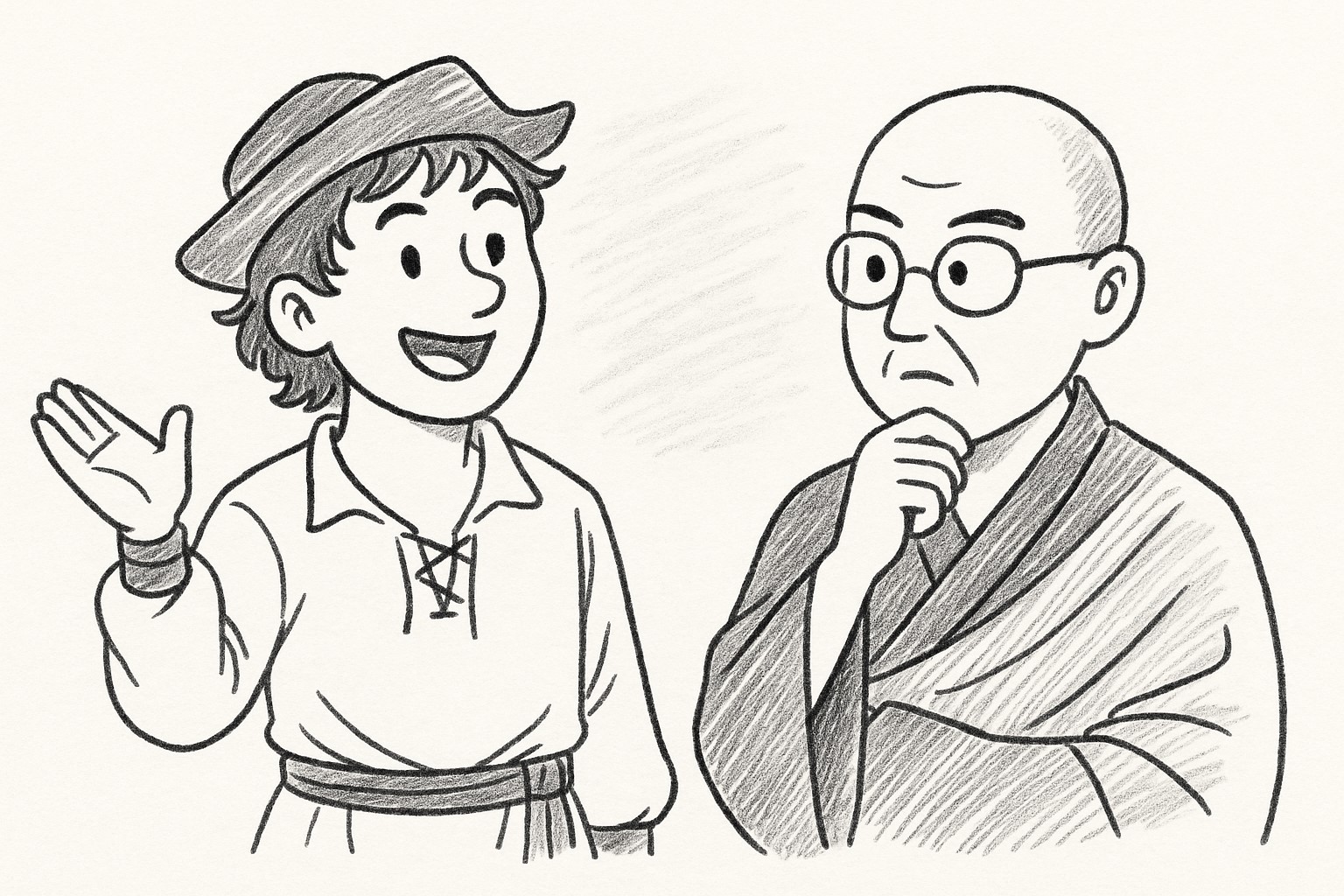

金庸的小說之所以令人愛不釋手,除了情節緊湊、文筆優美外,更在於他對人物性格的細膩刻畫。《鹿鼎記》的韋小寶,正是一個讓人又愛又恨的角色──機靈、愛玩、耍賴耍得讓人拍案叫絕。當這位不務正業的官員,遇上少林寺中深不可測的五型人──澄觀大師,兩人之間的互動,簡直就像一場性格對撞的精彩演出。

七型的「快活哲學」

韋小寶是金庸筆下唯一一位不會武功的主角。不是沒機會學,而是他總是三分鐘熱度。這樣的角色設定,讓許多讀者感到既驚訝又親切——在一個個武功高強、義薄雲天的英雄中,韋小寶彷彿代表了更多現實中的「普通人」:聰明、有趣,但缺乏恆心,也常常在得與失之間權衡。對他人來說,學武功、修禪理、習詩書,都不如眼前的快樂重要──只要開心,什麼都可以等一等。

在少林寺裡,他一見澄觀施展「一指禪」,便眼睛發亮,興沖沖地請求傳授。但當澄觀平靜地說:「這功夫不難,四五十年應該學得成。」韋小寶立刻翻白眼退場,心想:「四五十年?我都成老頭子了,還練個屁!」

這正是七型的典型反應。他們喜歡新鮮事物,學習速度快、靈感多,卻也容易淺嘗輒止。他們急著體驗人生、計畫下一個冒險,對需要長時間投入的事,總覺得本末倒置。

對七型來說,重點不是「學精什麼」,而是「學會這件事情能不能讓我更開心?」一旦投入不符期待,就會毫不留情地轉身離開。對他們而言,效率不是用來追求卓越,而是為了迅速抵達快樂的彼岸;價值感則來自行動的樂趣與變化,而非深度與成就。

五型的「內在研究所」

相較之下,澄觀大師像是五型的化身。他被書中稱為「武呆子」──沉默寡言、潛心武學,對外界幾乎毫無興趣,但一提到武功經典,卻能滔滔不絕。

五型對學習的熱情,是那種會把一本書反覆研讀、將知識挖掘到最深層的執著。他們不追求表面成效,而是內在的理解與通透。他們學武,不是為了名利或表現,而是因為那是他們心靈的安身之所。現實生活中,像是科研人員、程式設計師、文獻考古學家等職人,往往就帶有濃厚的五型氣質,對冷門知識懷有近乎癡迷的熱情。

澄觀說「不難」,是真的。他的「不難」不是快,而是:只要你願意專注四十年,就學得會。

性格差異,祝福還是詛咒?

當七型遇上五型,彷彿一隻猴子遇上了沉思的烏龜──節奏不同,目標不同,思維模式也南轅北轍。七型跳躍、發散,五型線性、內斂,兩人對話自然出現「牛頭不對馬嘴」的喜感。韋小寶問:「你練這一指禪幾年啦?」澄觀平靜回:「四十三年。」韋小寶立刻皺眉:「你不膩嗎?」這一問一答,讓兩人的世界觀高下立判,也讓讀者會心一笑。

但這也正是《鹿鼎記》迷人之處。兩種性格的相遇,讓故事多了幾分溫度與幽默,也映照出現實中我們常見的情境──當兩種性格相遇,不只是衝突的起點,也是理解的契機。

七型也許會覺得五型太悶、太慢;五型也可能受不了七型的跳tone與浮躁。但只要彼此願意理解,這份差異,其實能成為互補的橋樑。

性格流動是成長的可能

韋小寶和澄觀雖然不在同一個頻道,卻在彼此身上看到另一種可能。或許,這正是九型人格想告訴我們的:

不同的性格,並不是衝突的源頭,而是成長的機會。

在看似對立的互動中,我們學會放慢腳步、也學會放膽前行。因為有了理解,我們才可能真正走近彼此。